Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Ich bin kein Fan von Hoffnung. Ich mag weder den Begriff „Hoffnung“ noch die Tätigkeit dahinter. Ich weiß weder, wie „hoffen“ geht, noch, was das soll. Doch in allen Weltreligionen wird gehofft, was das Zeug hält. Verstehe ich hier etwas falsch? Wer mit diesem Verb genauso hadert wie ich: Hier gehe ich der Sache nach.

Seit dem Althochdeutschen, also seit über 1200 Jahren bedeutet hoffunga/hoffnung das Gleiche wie heute auch: Vertrauen, Zuversicht. Weiter zurück ins Indogermanische könnte es noch eine Verwandtschaft zu hop – aufrichten, heben, springen – geben.

Es läuft also auf ein erhebendes, positives Erwarten hinaus. Anfangs bezog es sich – wie alles im Mittelalter – auf das Verhältnis zu Gott. Und spätestens im Neuhochdeutschen hoffte man auch ganz weltlich, dass die Dinge gut ausgehen mögen.

Wenn das alles ist, bleibt‘s bei meinem Problem. Oder Problemen, denn im Grunde sind es drei:

Ich bin nicht der Erste, der Hoffnung doof findet: Nietzsche nannte sie das „schlimmste Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert“*. Camus verwarf sie als Flucht vor der Absurdität des Daseins, Cioran spricht von der „Tyrannei der Hoffnung“.

Im wirtschaftlichen Denken gibt es eine Entsprechung: Wenn ich weiß, dass ich mein Geld nicht mehr bekomme, zum Beispiel, weil meine Ware nichts mehr wert ist oder mein Kunde bankrott geht, dann hoffe ich lieber nicht, sondern schreibe ich diesen Posten ab. Ich könnte zwar eine Weile lang meine Bilanz schön halten, aber nicht ewig: Irgendwann mache ich mich strafbar.

So viel gegen die Hoffnung. Aber wenn ich die Lebensläufe der oben genannten Denker durchgehe, wird klar: Hoffnungslosigkeit pur macht zwar frei, doch die Seele korrodiert dabei.

Wir könnten hier trübsinnig schließen, gäbe es nicht ein komplett gegenläufiges Konzept unter demselben Namen.

Ohne Hoffnung also kein Mensch.

Am deutlichsten beschreibt es Ernst Bloch mit seinem „Prinzip Hoffnung“, drei Suhrkamp-Bände dick. Für ihn gehört sie zur Grundausstattung des Menschen, wie seine Knochen. Ohne Hoffnung also kein Mensch. Sie ist ein „vorgreifendes Bewusstsein des noch nicht Seienden“. Vielleicht einfacher definiert als „Bewusstsein für das Mögliche“.

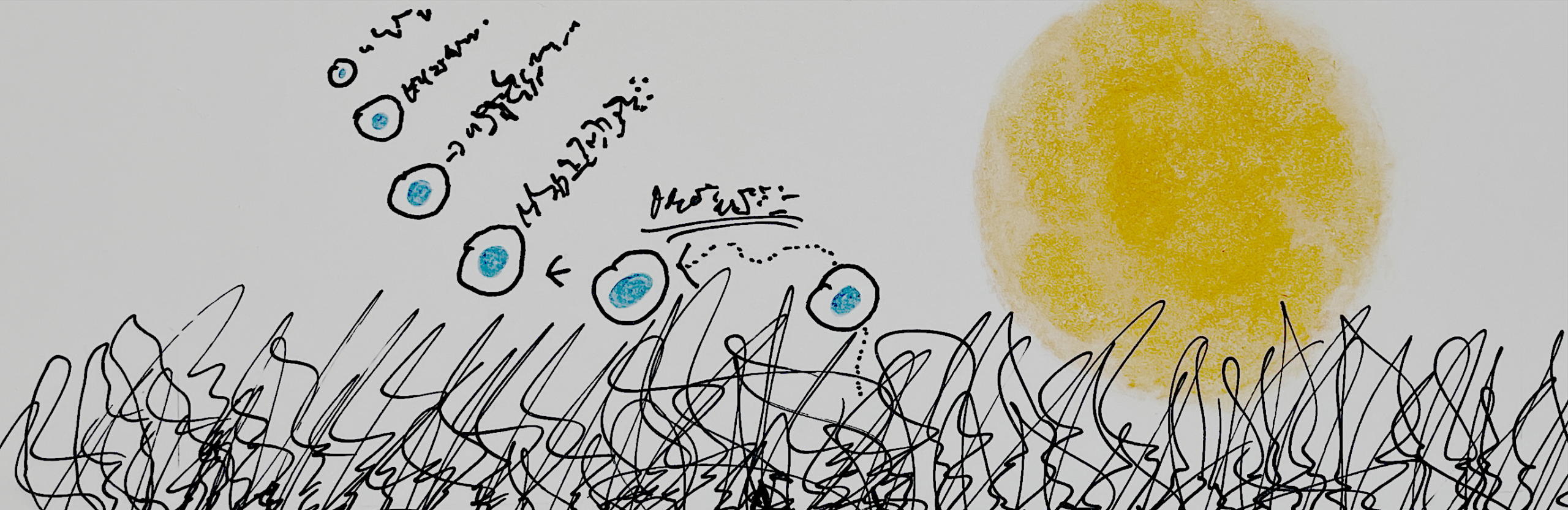

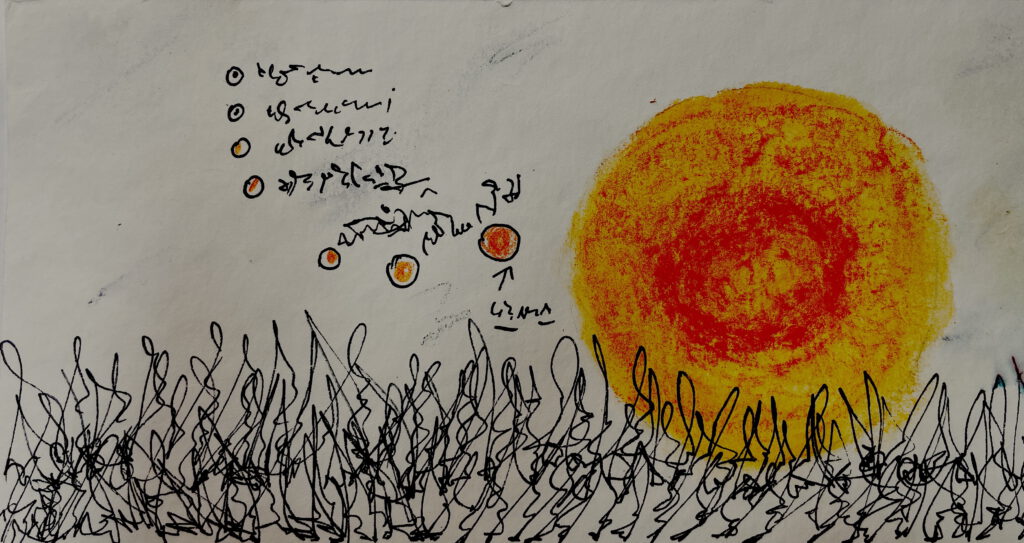

Was mir daran gefällt: Bloch hebt das Hoffen aus seiner dümmlichen Passivität. Jetzt wird ein Akt draus: Zeigen, was werden könnte, bevor es real ist. Und vor diesem „Zeigen“ gehört noch das Wahrnehmen des Besseren, wenn es denn mal aufblitzt. In uns selbst, in der Kunst, im Leben da draußen. Bloch nennt diese beiden Disziplinen „Noch-Nicht-Bewusstsein“ und „Vorschein“.** Ich nenne es: „Schönes aus dem Horizont holen“. Wenn das Hoffen ist, dann will ich das gerne tun.

Interessant auch: Bloch war kein Gottesgläubiger, sondern Marxist. Wir können also ausschließen, dass sein Hoffnungskonzept irgendetwas mit der guten, alten, passiv-ergebenen Hoffnung zu tun hat. Und so liest er sich auch nicht.

So, Hoffnung, was willst Du eigentlich? Hier passives Sich-Selbst-Vertrösten – dort aktives Wahrnehmen von neuen Möglichkeiten. Hier Sich-einkiffen in nebliges Gottvertrauen – dort entschlossen das Bestmögliche wählen und verwirklichen. Ein Verb, zwei gegenläufige Tätigkeiten.

Interessant, oder? Wir reden von Hoffnung und wissen nicht, worüber wir eigentlich sprechen. Keine Ahnung, welche Art von Hoffnung mein Gegenüber gerade meint. Seltsame Sprache, die das wichtigste Verb für unser Zukunfts-Tun so schwammig sein lässt. Vielleicht auch ein Zeichen für die Wurstigkeit oder Vagheit, mit der wir unsere Zukunft kommunizieren. Wie auch immer:

Seltsame Sprache,

die das wichtigste Verb für

unser Zukunfts-Tun so

schwammig sein lässt.

Wenn ich „Hoffnung“ höre, törnt es mich ab, weil ich damit intuitiv nur die alte, passive Form verbinde. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es diese neue, aktive auch gibt und sie auch ausübe. Aber ich hätte gerne einen anderen Namen dafür.

„Zuversicht“ schmeckt mir zu fade, ein bisschen mehr Würze, bitte!

„Hoffnung ist nicht etwas,

Daisaku Ikeda

das uns zufliegt.

Es ist etwas,

das es zu erschaffen gilt.“

Der japanische Buddhismus verwendet den Kanji-Begriff kibo. Das bedeutet: „nach etwas Seltenem, Wertvollen streben“ und wird hierzulande mangels Alternative mit „Hoffnung“ übersetzt. Glücklich machte mich das nie, weil damit sofort die alte, passive Hoffnung in den Sinn springt. Mein Lehrer Daisaku Ikeda titelte eine seiner Vorlesungsreihen ebenfalls mit Das Prinzip Hoffnung. Schöner Zufall, liegt er doch mit seinem Verständnis von Hoffnung ganz nah an dem von Bloch. Beide verlassen sich beim Hoffen nicht auf die Gnade von außen oder oben. Der Buddhismus, so schreibt Ikeda, „versichert uns der grenzenlosen Kraft in uns selbst, mit der wir alle Härten überwinden und alle Hindernisse bewältigen können.“*** In einem anderen Essay stellt er fest, dass Hoffnung eine bewusste Entscheidung ist, aktiv zu werden. Zentral dabei ist die Entschlossenheit, das Ichinen****, von jetzt an die beste Möglichkeit zu finden. „Hoffnung“, schreibt er, „ist nicht etwas, das uns zufliegt. Es ist etwas, das es zu erschaffen gilt.“

Also auch hier, wie bei Bloch, kein: „Es wird schon irgendwie.“ Und kein: „Gott wird sich schon etwas dabei gedacht haben.“

Sondern: „Weit (oder tief) in die Zukunft blicken.“ Oder: „Möglichkeiten erschaffen.

Die alte, passive Hoffnung „stirbt nicht zuletzt“, sie ist jetzt längst tot.

Und für die neue, aktive Hoffnung hätte ich gerne auch ein frisches Wort, ein neues Meme: sexy, ansteckend, fröhlich.

Ich hoffe dran.

* Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches I, §71

** vgl. Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 1, S. 161 ff.

*** Daisaku Ikeda, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 1, S. 4

**** siehe Ichinen SanzenEin buddhistisches Konzept, das die innere und äußere Dynamik des Lebens beschreibt. Wörtlich bedeutet es „3000 Aspekte in einem einzigen Lebensmoment“. Und sagen will es: In jedem einzelnen Moment unseres Bewusstseins sind alle Aspekte der Existenz vorhanden – nicht nur More im Glossar

I Hope, Joe Cocker

The Power, Elton John & Little Richard

The Perfect Life, Moby

Die 3 Songs hören auf Spotify.

Alle Songs von Buddha-in-Business auf Spotify

Enjoy!

Schreib mir. wenn Du Feedback, weitere Gedanken oder Themenwünsche hast.

Abonnier den Newsletter, wenn Du über neue Beträge Bescheid wissen willst.

Beides ist eine Ehre für mich. Vielen Dank.

#hopepunk #thruthbomb