Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

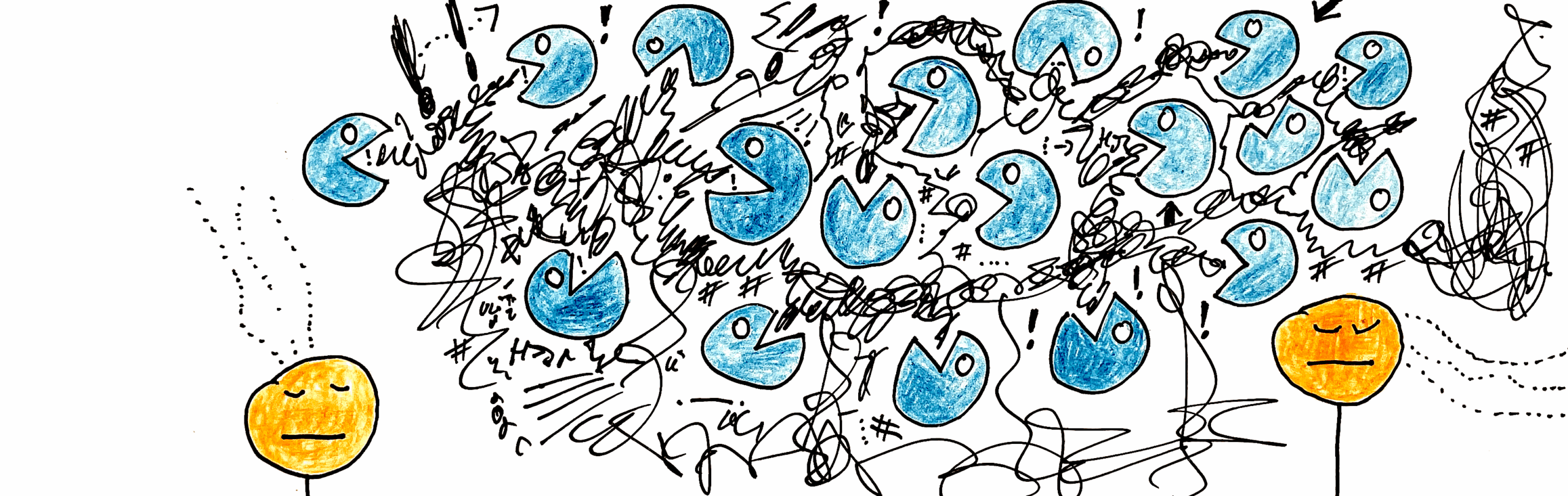

Die meisten Geschichten auf Wirtschafts-Events und Karriereplattformen erinnern an die Propaganda der DDR: Man riecht förmlich den Krampf dahinter, den Angstschweiß: Du. Musst. Erfolgreich. Sein. Auch wenn Du insgeheim weißt: Du bist es nicht. Dabei könnte ein schmerzhaftes Sich-Ehrlich-Machen die Tür zu echtem Erfolg aufstoßen.

Es ist faszinierend, wie perfide das heutige Business-Storytelling funktioniert. Und wie selbstverständlich wir alle mitspielen:

Wir erzählen vom Scheitern, um den Anschluss an die „Fehlerkultur“ nicht zu verpassen. Vom Burnout, um geläutert zu erscheinen. Von Desastern, um zu beweisen, wie heldenhaft wir „die Dinge drehen“ konnten.

Doch am Ende bleibt es dieselbe Dramaturgie: Ein kurzer Einbruch, dann das Comeback. Die Krise als Karriereturbo. Alles ist sofort wieder nutzbar, verwertbar, marktfähig. Selbst unsere Verwundbarkeit wird gebrandet.

Manche nennen es Authentizität, in Wahrheit ist es nur eine ästhetisch raffiniertere Form der alten Propaganda: „Sehet, wir sind jetzt mega-erfolgreich UND jetzt auch noch bessere Menschen!“

Der alte Angstschweiß klebt zwar noch an den Fingern, nur riecht er jetzt nach Palo Santo.

Wir leben in einer Zeit, in der die „Wahrheit“ performt werden muss. Sie soll sich gut zitieren lassen, leicht teilen, emotional anschließen. Sie soll nicht mehr ihren eigentlichen Job machen: Vor den Kopf stoßen, Zweifel wecken, einen Keil ins Getriebe rammen.

In meiner Arbeit als Vortragscoach bekomme ich dieses Dilemma täglich auf den Tisch:

Da will einer als Erfolgsexperte „den Saal rocken“, hat aber nicht mehr zu bieten als die Misery-Porn-Variante: „Burnout>Scheidung>Klinik>Wiederauferstehung>weiß-jetzt-wie-das-Leben-geht.“

Oder der KI-Prophet, der „seine Bühnenperformance perfektionieren will“ – Kontrolle bis in die Fingerspitzen. Warum? Vielleicht, weil er insgeheim an seinen Weissagungen zweifelt?

Oder der tatsächlich erfolgreiche Gastronom, der plötzlich DAS Erfolgsrezept für ALLE Branchen gefunden zu haben glaubt …

Oder die Ex-Wirtschaftsprüferin-jetzt-Ernährungs-Unternehmerin, die ihr eigenes Gelenkrheuma geheilt und dabei festgestellt hat, dass ALLEN Menschen DIESE fünf Enzyme fehlen …

Ich will deren Story wenigstens wasserdicht machen und stelle unangenehme Fragen. Dieselben Fragen, die auch ein künftiges Publikum hätte. Es ist eine Einladung, tiefer zu gehen. Eine Einladung zu Zweifel und Neuschöpfung. Manche gehen mit mir, manche gehen. Ich lasse sie mittlerweile gerne ziehen, weil diese gelackten Geschichten keiner mehr braucht.

„Schweigt, Leute!“, möchte ich ihnen zurufen. „Der Wind am Lagerfeuer hat sich gedreht!“

Das Problem liegt nicht in den Geschichten, nicht am Erzählen, sondern in ihrer Total-Verzweckung. Sicher, Geschichten waren immer schon Ware. Gute Geschichtenerzähler wurden zu allen Zeiten gut bezahlt. ABER: Gute Geschichten lassen Freiraum, damit die Zuhörenden zu sich selbst kommen können.

Das ist aber im Business-Storytelling nicht vorgesehen (so wenig wie in der DDR damals).

Wir erzählen, um zu verkaufen, um zu überzeugen, um zu positionieren. Es gibt kaum noch eine Geschichte, die nicht irgendetwas will. Und dann: NUR. GENAU. DAS.

Die Speakerinnen und Gründer performen ihre Lebensläufe als lineare Heldenreisen – von der Krise zur Krönung, vom Chaos zum „Purpose“.

Aber diese Erzählungen berühren nicht, weil das Gravitationszentrum fehlt: Eine gemeinsame Wirklichkeit. Stattdessen lauter isolierte Selbst-Inszenierungen mit banalem Marketingziel.

Wir bemerken dieses selbst-erzwungene Inszenierungstheater und sind ihm dennoch ausgeliefert. Weil wir selbst Teil davon sind. Jeder Post, jede Präsentation, jede Team-Mail verlangt Haltung, Ton, Narrativ.

Selbst wer zweifelt, muss seine Zweifel so formulieren, dass sie im Feed gut aussehen. Es ist die alte Versuchung, selbst die Lüge so perfekt zu erzählen, dass sie wie Wahrheit klingt. Das war das Prinzip jeder Propaganda, von Stalin bis zum Storyfeed.

Eine Wahrheit, die auch mal keine (Selbst-)Marketing-Absicht verfolgt, hat in dieser Dauerinszenierung einen schweren Stand.

Wer keine echten Geschichten mehr hat, verliert irgendwann auch das Gespür für die Wirklichkeit.

Die Folge ist eine eigentümliche Leere: Wir glauben den Geschichten nicht mehr, aber wir brauchen sie trotzdem.

Sie strukturieren unseren Alltag, geben uns Sinn-Surrogate in einer Welt, die keinen gemeinsamen Sinn mehr hat.

Ein Beispiel ist die klassische Erfolgserzählung – Fleiß, Aufstieg, Triumph: Jeder weiß, dass sie nicht stimmt, aber sie vegetiert weiter als Zombie in den Timelines, auf Bühnen, in Jahresberichten. Warum tut sie das? Weil niemand weiß, was sie ersetzen soll.

Also tun wir so, als wäre sie nur ein bisschen „überarbeitungsbedürftig“. Wir mischen sie mit Achtsamkeit, Diversity, Nachhaltigkeit – aber der Kern bleibt derselbe: Mach mehr aus dir, mehr aus den anderen, mehr aus der Welt, MEHR, MEHR, MEHR!!! (Egal warum und wofür.)

Diese Leere ist nicht banal. Sie ist gefährlich.

Denn wer keine echten Geschichten mehr hat, verliert irgendwann auch das Gespür für die Wirklichkeit. So jemand ist mit einer Fantasy-Navi unterwegs.

Vielleicht beginnt die Zukunft des Storytellings dort, wo unsere Geschichten aufhören, nützlich zu sein. Dort, wo sie sich weigern, sofort einen „Mehrwert“, einen „Takeaway“ oder einen „Purpose“ zu liefern.

Echte Geschichten haben Risse. Sie sperren sich gegen eindeutige Deutung. Sie sind nicht in drei Bulletpoints zusammenzufassen. Sie lassen einen ratlos zurück. Darin verbirgt sich ihr Wert.

Im Buddhismus wäre das der Moment des Erwachens: wenn die Illusion zerbricht.

Māyā – die Täuschung – verliert ihre Macht, sobald sie erkannt wird.

So ist es auch mit unseren Business-Erzählungen: Erst wenn wir schmerzhaft erkennen, dass sie uns nicht mehr tragen, wird Neues möglich. Das schmerzhaft Ehrliche kann der Beginn echter Transformation sein. Warum sollte es nicht Eingang finden in PowerPoint und Pitch?

Bislang hatte jede Business-Story eher den Drang, Illusionen zu errichten als einzureißen. Ent-Täuschung ist schädlich für das Geschäft, denkt man. Ich glaube, das stimmt nicht.

Ent-Täuschung ist der Start für ein neues Geschäft.

Wenn Arbeit und Wirtschaft sich wirklich verändern sollen,

dann nicht durch fortgeschriebenen Optimismus, sondern

1) durch Illusions-Abbau und dann

2) durch Neu-Aufbau.

Wir brauchen eine neue Saat für Geschichten, die Wurzeln schlagen.

Zugegeben, Business-Storytelling war nie feinsinnige Literatur, sondern immer eindimensionale Propaganda. Schließlich stammen Polit-Propaganda und Marketing aus der gleichen Teufelsküche.*

ABER: Muss das so bleiben? Kann das nicht langsam weg? Glaubt doch eh keiner mehr. Ist nur noch Ritual ohne nennenswerte Wirkung. Die DDR hat es jedenfalls nicht gerettet.

Eine zeitgemäße Geschichte könnte zeigen, was es bedeutet, mitten im Wandel zu stehen, ohne Plan, ohne Gewissheit. Sie kann Unsicherheit nicht lösen, aber bewohnbar machen. Sie kann Fragen stellen, wo früher Antworten verkauft wurden. Sie darf auch Ambivalenz zumuten: Gemeinsam zu zweifeln ist der Anfang von „Change“. Nichts verbindet mehr, als gemeinsam zu zweifeln.

Solche Erzählungen verlangen Mut, vom Erzähler wie vom Publikum. Sie fassen uns hart an, weil sie uns nicht aus der Verantwortung entlassen.

Aber genau das macht sie zukunftsfähig.

Wenn Arbeit und Wirtschaft sich wirklich verändern sollen, dann nicht durch fortgeschriebenen Optimismus, sondern 1) durch Illusions-Abbau und dann 2) durch Neu-Aufbau.

Der Buddhismus kennt keinen endgültigen Erfolg. Er kennt nur den Weg, das fortgesetzte Bemühen, Illusionen zu durchschauen und Mitgefühl zu entwickeln.

Übertragen auf unser Wirtschaften hieße das: Erfolg ist kein Punkt auf der Landkarte, sondern ein Prozess des Wacher-Werdens. Nicht das äußere Resultat zählt, sondern die innere Klarheit.

Wenn wir Geschichten so erzählen, dass sie diese Bewegung sichtbar machen – das Fallen, das Lernen, das erneute Aufstehen – dann nähren sie.

Dann sind sie keine Performance mehr, sondern Praxis.

Eine inspirierende Geschichte wäre dann nicht die vom schnellen Aufstieg, sondern die von der langsamen Befreiung: Vom Zwang, etwas sein zu müssen, um etwas zu erreichen.

Echtes Erzählen ist heute ein Akt des Widerstands. Widerstand gegen den algorithmischen Reflex, alles sofort zu verpacken. Widerstand gegen die Versuchung, sich selbst zu verwerten.

Es beginnt mit einem Satz, der behutsam, vielleicht gar zögerlich Türen öffnet.

Mit einer Geschichte, die nicht auf die geahnte Wirkung zielt.

Mit dem Mut, sichtbar zu werden, ohne glänzen zu müssen.

Die Zukunft des Storytellings wird nicht von den „Power Speakers“ geschrieben, sondern von denen, die sich darin üben, aus bitteren Wahrheiten etwas Wertvolles zu schaffen.

Absichtslos.

* Hier sei sie genannt: Edward Bernays, Propaganda (1928), – DER Klassiker für Werbung und Public Relations. Dem Kerl war es mit einem dicken Budget der Tabakindustrie gelungen, Amerikanerinnen in begeisterte Raucherinnen zu verwandeln: Er verkaufte ihnen Zigaretten als „freedom torches“. Joseph Goebbels fand das Buch ebenfalls „sehr lehrreich“, laut Tagebucheintrag von 1933.

Lie, Cheat & Steal, Us 3

A change is gonna come, Herbie Hancock

Butterfly, Jon Batiste

Die 3 Songs hören auf Spotify.

Alle Songs von Buddha-in-Business auf Spotify

Enjoy!

Fehlt Dir an diesem Beitrag etwas?

Habe ich etwas übersehen?

Ich bin dankbar, mit Dir üben zu dürfen.

Schreib mir. wenn Du Feedback, weitere Gedanken oder Themenwünsche hast.

Abonnier den Newsletter, wenn Du über neue Beträge Bescheid wissen willst.

Beides ist eine Freude für mich. Vielen Dank.

#ThruthBomb